「あさイチ」が意図的に避けた朝ドラ受け、制作サイドの本音とは

2024年12月27日、NHK連続テレビ小説「おむすび」の年内最終回となる第65話が放送された。主人公・米田結による逆プロポーズという印象的なシーンが描かれたにもかかわらず、通常であれば欠かさず行われる「あさイチ」での「朝ドラ受け」が実施されなかった。この異例の対応の背景には、制作サイドの複雑な思いが垣間見える。

一連の展開は、単なる偶然とは考えにくい。年内最終回という節目の放送日であり、かつヒロインの重要な人生の転換点となるプロポーズというドラマのヤマ場。通常であれば、「あさイチ」のMC陣による熱のこもった感想や、鈴木奈穂子アナウンサーの涙を誘うような感動的なコメントが期待される場面だった。

しかし、この日の「あさイチ」は、朝ドラへの言及を完全にスキップ。代わりに、ゲストの松下洸平を迎えての通常の進行が粛々と行われた。博多大吉による「年内最後のあさイチ」という言葉で番組が始まり、松下の活躍を称える内容へとスムーズに移行した。

この対応は、視聴率の低迷という厳しい現実を物語っている。「おむすび」の平均世帯視聴率は13.4%にとどまり、朝ドラワースト記録である『ウェルかめ』の13.5%を下回る水準で推移。特に、ここ1カ月の平均は13.2%とさらに低下している状況にある。

視聴者からの反応も芳しくない。SNS上では「朝ドラ受けがないのは寂しい」という声がある一方で、「スルーで正解」「こんな酷い内容では」という厳しい評価も目立つ。特に、ヒロインの逆プロポーズという重要なシーンにもかかわらず、視聴者の心を揺さぶることができなかった現実が、「あさイチ」のスルーという形で象徴的に表れた形となった。

「あさイチ」による朝ドラ受けは、単なる形式的な番組の流れではない。視聴者と作品を繋ぐ重要な役割を果たし、時にはドラマの新たな魅力を引き出す場としても機能してきた。過去の作品では、MCの博多大吉や近江友里恵、鈴木奈穂子アナの反応が、視聴者の共感を呼び、作品の魅力を増幅させる効果があった。

にもかかわらず、この日の朝ドラ受けが省略されたという事実は、制作サイドの苦悩を如実に物語っている。視聴率の低迷、視聴者からの厳しい評価、そして何より物語の展開への共感を得られていない現状。これらの要因が重なり、敢えて触れないという選択に至ったと考えられる。

今後の展開では、来年の放送で親への承諾や仕事での波乱、そして阪神・淡路大震災から30年という重要なテーマが控えている。制作サイドはこれらのテーマを通じて、視聴者の心に響く展開を目指すことだろう。しかし、「あさイチ」での朝ドラ受けスルーという異例の対応は、作品が直面している課題の深刻さを浮き彫りにした。それは同時に、朝ドラという国民的ドラマの在り方そのものを問い直す機会となるかもしれない。

プロポーズシーンで垣間見える演出の限界、求められる説得力

年内最終回となる第65話で描かれた米田結による逆プロポーズのシーン。しかし、このドラマの重要な転換点となるはずのシーンが、視聴者の心に深く響かなかった理由について考察してみたい。

最大の課題は、プロポーズに至るまでの道筋の説得力不足だろう。突如として糸島に現れた翔也、そして昼間にもかかわらずカラオケから駆けつけたという設定の不自然さ。現実的な時間の流れや、仕事への配慮という観点からも、視聴者の違和感を誘う展開となってしまった。

また、プロポーズシーンでの回想場面の使い方にも課題が見られる。確かに、二人の出会いから現在に至るまでの思い出を振り返るという王道の演出は理解できる。しかし、それぞれの場面が「あーあの時もこんなヒドい展開だったなー」と視聴者に思い出させる結果となり、かえって物語の魅力を減じる効果をもたらしてしまった。

演技面での説得力も問われる部分だ。涙を流すシーンでありながら、視聴者からは「全くなにも感じなかった」という声が上がっている。本来であれば、二人の感動的な場面として描かれるはずが、むしろ「だんだん笑みがこぼれてくるような演出のほうが良かった」という指摘もある。これは、シーンの本質的な感情表現の在り方に疑問を投げかける重要な視点だ。

物語の展開としても、予定調和的な印象は否めない。「こういう事言うのは先週から見えてた」という声に代表されるように、サプライズ性や意外性に欠ける展開となった。朝ドラという枠組みの中で、毎週の展開が予測可能なパターンに陥っているという指摘は、この作品全体の課題とも言える。

さらに、台詞回しにも工夫の余地があった。「だらだら長い結の台詞がダルかった」という反応は、感情の機微を丁寧に描き出すというよりも、説明的な展開に終始してしまった証左だろう。特に重要なシーンでは、言葉の選び方や量、タイミングが観客の感情移入を大きく左右する。

対照的に、過去の朝ドラ作品では、同様のシーンでも視聴者の心を揺さぶる力強い演出が見られた。例えば『カムカムエブリバディ』では、そのシーンを見るたびに視聴者が感動に涙する展開が実現されていた。また『カーネーション』のような作品との比較でも、感情表現の深さや説得力の違いが浮き彫りとなっている。

制作サイドの意図としては、若い世代の等身大の恋愛模様を描こうとしたのかもしれない。しかし、「小学生の女の子を対象にした少女マンガみたいなストーリー」という評価に表れているように、朝ドラとして求められる普遍的な感動や深みには到達できなかった。

今後の展開では、親への承諾や仕事での波乱が予告されている。しかし、プロポーズシーンでの演出の限界を踏まえると、これらの展開でも同様の課題に直面する可能性は否めない。求められるのは、視聴者の心に深く響く説得力のある演出と、それを支える緻密な脚本作り。そして何より、登場人物たちの感情の機微を丁寧に描き出す演技力だろう。

ギャルという設定は必要だったのか、視聴者との温度差

「おむすび」における「ギャル」という設定は、作品全体を通じて最も議論を呼んだ要素の一つとなった。特に50代以上の視聴者層からの反発が顕著で、視聴率低迷の主要因としても指摘されている。この設定が物語にもたらした影響と、視聴者との温度差について検証してみたい。

物語における「ギャル」の定義自体が曖昧だったことが、まず大きな課題として挙げられる。「何をもってギャルとするのか、定義が今ひとつ弱い」という指摘は的確だ。作中で示される「ギャルの掟」は、「仲間が呼んだらすぐ駆けつける」「他人の目は気にしない、自分が好きなことは貫け」「ダサいことは死んでもするな」という三か条で示されるが、これらは必ずしもギャル固有の価値観とは言えない。

また、ギャル設定の表現方法にも課題があった。「好き勝手メイクして、派手な格好して、それだけ」という指摘に象徴されるように、外見的な特徴のみが強調され、本質的な生き方や価値観の表現が不十分だった。第31回でギャルになり、「アゲー!」などと叫ぶようになった結の変化は、むしろキャラクターの魅力を減じる結果となってしまった。

さらに問題なのは、ギャル文化を通じて伝えようとしたメッセージの伝わり方だ。「今を全力で生きる」「仲間を大切にする」といった普遍的な価値観を、なぜ「ギャル」という切り口で描く必要があったのか。「それ別にギャルでなくても」という視聴者の声は、この設定の必然性への疑問を投げかけている。

専門学校入学時のエピソードは、この問題を端的に表している。茶髪とギャルメイクで登校し、「彼氏を支えるために栄養のことを学びたい」と発言する結の姿は、同級生たちの失笑を買うだけでなく、視聴者の共感も得られなかった。現実離れした設定は、ドラマとしてのリアリティをも損なう結果となった。

また、「ギャル」という設定は年齢層による受容の差も浮き彫りにした。特に50代以上の女性視聴者からは「若い頃からずっとギャルの見た目と言動が大の苦手」という声が上がっている。これは単なる世代間ギャップの問題ではなく、朝ドラという幅広い視聴者層を持つドラマにおける設定の妥当性を問う問題でもある。

物語後半では、ギャル設定がさらに広がりを見せ、靴職人のナベさんや四ツ木までもがギャル化する展開となった。これは本来の「栄養士として人の心と未来を結ぶ」というテーマを薄れさせ、「ギャルの掟で結んでいるとしか思えない」状況を生み出してしまった。

制作側の意図としては、平成時代を象徴する文化としてのギャルを描き、若い世代の共感を得ようとしたのかもしれない。しかし、「ギャルに共感できるのは極一部の人達」という現実は、この戦略の限界を示している。結果として、ギャルという設定は物語の重しとなり、本来描くべき人間ドラマの深みを損なう要因となってしまった。

脚本家の意図と視聴者の期待、すれ違う物語の方向性

朝ドラ「おむすび」の脚本における最大の課題は、物語の方向性と視聴者の期待が大きくすれ違ってしまったことにある。この問題は、登場人物の描写の浅さ、ストーリー展開の単調さ、そして作品全体を通じた一貫性の欠如という形で表れている。

まず指摘されるべきは、台本自体の完成度の問題だ。「台本が決定的にダメ。ストーリー自体に魅力がない上にセリフの一つ一つの練りが甘い」という指摘は、この作品の根本的な課題を端的に表している。特に、「どこかで聞いたようなセリフばかり」という評価は、前作『虎に翼』や『ブギウギ』で視聴者の心を揺さぶった印象的なセリフの数々と比較した際の物足りなさを示している。

登場人物の魅力の描き方にも大きな課題がある。主人公の米田結を始め、登場人物たちへの感情移入を促す描写が不足している。長丁場となる朝ドラでは、視聴者が登場人物たちを好きになり、感情移入してくれることでストーリーが自然に展開していくものだが、「おむすび」ではそれが実現できていない。

特に問題なのは、脚本の雑さだ。「脚本が雑、登場人物の設定も、それまでの家族の歴史も、心情のやり取りも、ギャルという設定の良さも、震災で学んだことも、全てが中途半端で浅すぎる」という指摘は、作品全体を通じた緻密さの欠如を示している。

物語の展開パターンも単調だ。「今日も今日とても、無事2人は見つめ合い涙を流して愛の復活を果たしました」という皮肉めいた指摘に表れているように、1週間単位で問題が起き、そして解決するという予定調和的な展開が続く。「実に単純なドラマ」という評価は、朝ドラに求められる重層的な物語展開が実現できていないことを示している。

また、作品のテーマ性の希薄さも指摘できる。「ドラマを通して何を伝えたいのかが定まっていない」という批判は、作品の根幹に関わる重要な問題だ。特に、「小手先の視聴率目当てのような演出しか感じられない」という指摘は、作品の本質的な魅力の欠如を示唆している。

前作『虎に翼』や『ブギウギ』、『らんまん』といった最近の3部作では、伝えたいメッセージが明確で、スタッフと演者の熱量が視聴者の心に響いていた。しかし「おむすび」では、そうした作品の核となる部分が見えにくい。

リアリティの欠如も大きな問題だ。例えば、社員食堂のシーンでは実際の現場を知る視聴者から「少なくともあの規模の会社の社員食堂ならレシピ作ってないと駄目」という指摘が出ている。こうした現実との乖離は、作品の説得力を大きく損なう要因となっている。

結果として、『カムカムエブリバディ』のような作品と比較された際の質の違いが際立つことになった。「カムカム」の再放送を見て「ほぼ毎回泣いてしまう」という視聴者の声は、「おむすび」で実現できなかった感動的な物語作りの可能性を示している。

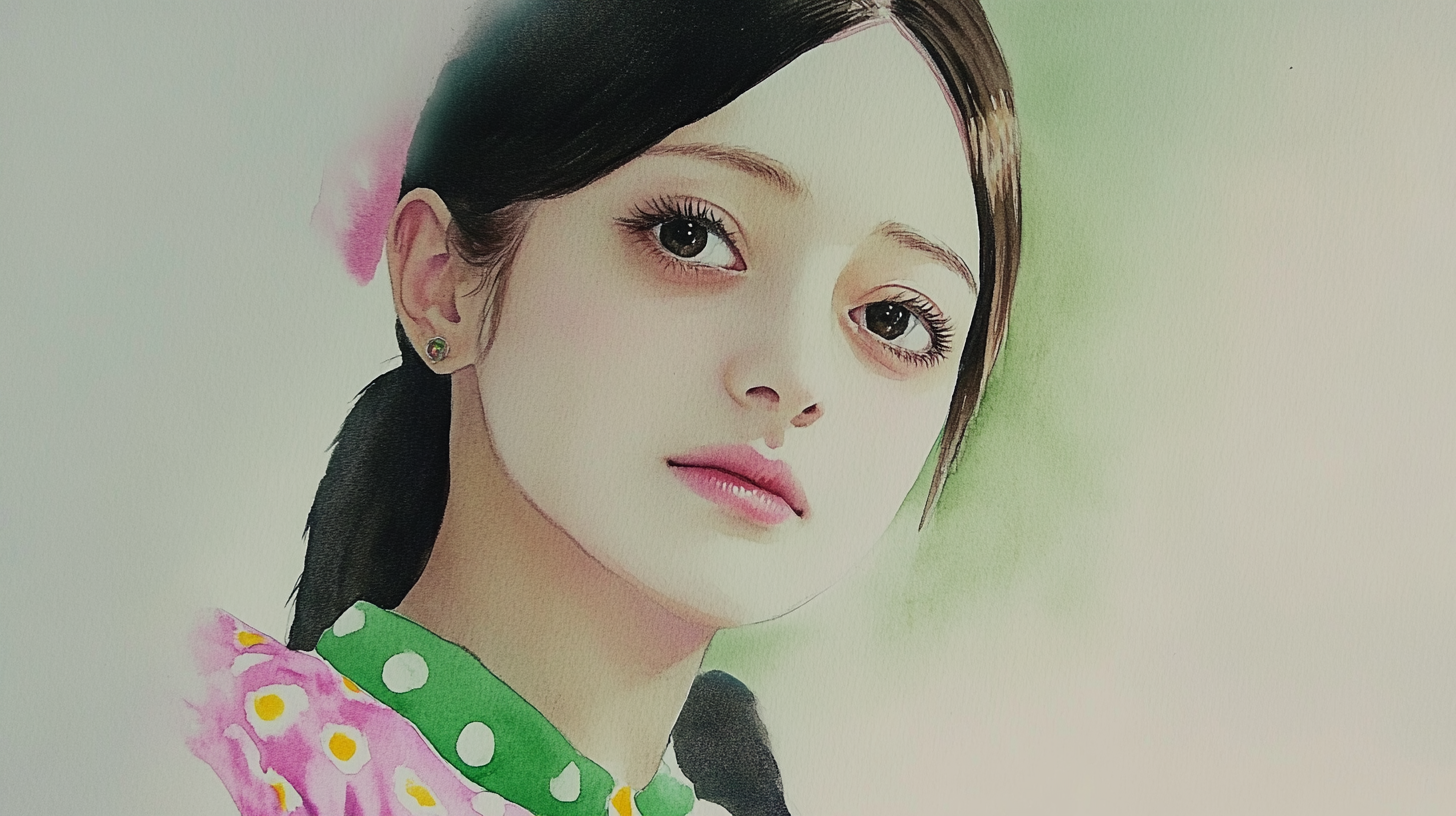

橋本環奈が背負った朝ドラヒロインの重圧、新たな挑戦の顛末

25歳の橋本環奈が朝ドラヒロインに抜擢されたことは、作品の方向性を大きく左右する選択となった。すでに国民的な知名度を誇る人気女優の起用は、朝ドラの新たな挑戦とも言えるが、結果として作品全体に予期せぬ影響をもたらすことになった。

最も顕著な問題は、主人公・米田結という役柄と橋本環奈のイメージの齟齬だった。序盤では何事にも一生懸命に取り組む純粋な女子高生として描かれた結が、第31回でギャルになって以降、キャラクターの一貫性が失われていく。「アゲー!」などと叫ぶようになったころから、空気を読まず、自分勝手なところのある女性へと変貌を遂げる展開は、視聴者の共感を得られなかった。

さらに、橋本環奈の演技力への評価も課題となった。「演技力が?な主役さん」という指摘に代表されるように、朝ドラヒロインとして求められる演技の深さや幅が十分に発揮されなかった印象は否めない。特に、感動的なシーンでの感情表現に説得力が欠けるという指摘は、作品全体の評価にも影響を与えることとなった。

朝ドラヒロインという重責は、橋本環奈自身にとっても大きな挑戦だったはずだ。しかし、「橋本環奈にとっても朝ドラ出演はマイナスでしかない」という厳しい評価は、この挑戦が必ずしも成功しなかったことを示唆している。「朝ドラに出なくてもすでに国民的人気者。これでは逆にイメージダウン」という指摘は、キャスティングの是非を問う声となっている。

特に問題となったのは、橋本環奈演じる結の描写の浅さだ。「震災以外は特に困難も無く栄養士になってごく普通の生活をしている」という展開は、朝ドラヒロインとして期待される成長物語や奮闘ぶりを十分に描ききれていない。「橋本環奈にギャルの格好をさせたかっただけしか見えない」という批判は、キャスティングの意図自体への疑問を投げかけている。

また、前作や再放送との比較も避けられない状況となった。「千と千尋の舞台劇をW主演した上白石萌音のカムカムと続けて放送されて、ココでも比べられてる」という指摘は、演技力や作品の質の違いが際立つ結果となったことを示している。

制作サイドの意図としては、橋本環奈の持つ明るさや親しみやすさを活かし、若い世代の共感を得ようとしたのかもしれない。しかし、「成功を夢見て頑張る無名のヒロインを応援したいのに、橋本環奈をキャスティングしたのは大失敗」という評価は、朝ドラヒロインに求められる要素と、実際の起用のミスマッチを指摘している。

結果として、この起用は「黒歴史」と評される可能性すら指摘されている。「視ていてだんだん結が嫌いになりました」という視聴者の声は、役柄と演者の両面で期待に応えられなかった現実を示している。これは橋本環奈個人の問題というよりも、朝ドラヒロインとしての適性と、作品全体の方向性を見誤った制作サイドの判断が問われる結果となった。

コメント